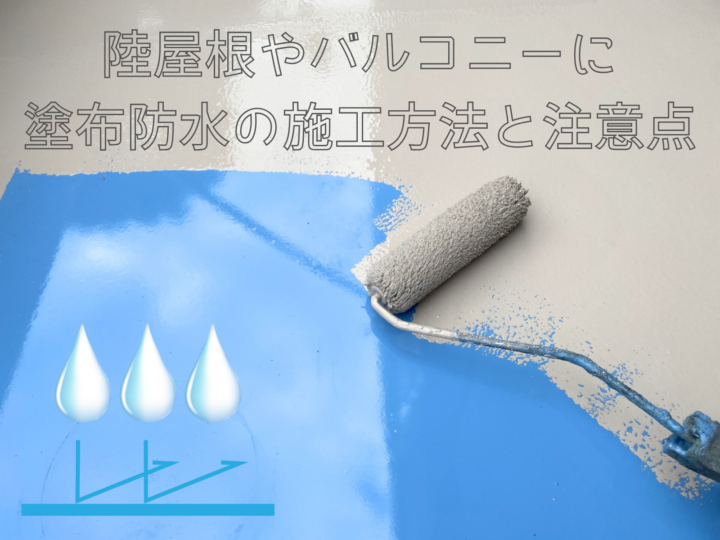

塗布防水の施工方法と注意点|陸屋根やバルコニーに適した工法のご紹介🚎

ネットで調べても「ウレタン防水」「FRP防水」「アクリル防水」など専門用語ばかりで、 どれが自分の家に合っているのか分かりづらいですよね。 実は塗布防水は、防水工法の中でも“自由度が高く”“見た目もきれい”な仕上がりになるのが特徴。 特に、複雑な形状の陸屋根やバルコニー、防水層の重ね塗り補修が必要な住宅では、とても相性が良い工法なんです。 この記事では、塗布防水の基本から施工方法、工事の注意点、そして工法ごとの特徴まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。 「雨漏りを防ぎたい」「長く安心して暮らしたい」と思っている方に、ぴったりの内容です ˖ ˚⋆🎀 塗布防水とは?基本の仕組みを解説 塗布防水とは、その名の通り“液体状の防水材を塗って施工する防水工法”のことです。 液体の防水材をローラーや刷毛で塗り重ね、乾燥後にゴムのような防水膜を形成します。 継ぎ目のない一体構造になるため、水の浸入経路が少なく、 複雑な形状の屋上やベランダにも対応しやすいのが大きな特徴です。 防水層の厚みは2〜3mm程度ですが、柔軟性・耐候性・密着性に優れており、 しっかり施工すれば10年以上の防水性能を維持できます。 塗布防水が選ばれる理由(メリット) 継ぎ目がないため漏水リスクが低い 防水シートのようにつなぎ目がないため、経年による剥がれや隙間ができにくい構造です。 複雑な形状に対応できる 出隅や立ち上がり、ドレン周りなど、形が入り組んだ場所でも塗布で仕上げられます。 軽量で建物への負担が少ない 防水層が薄く軽いため、重量制限のある屋根にも最適です。 既存防水の上から施工できる 下地の状態によっては、既存の防水層を撤去せずに上から塗り重ねることも可能です。 塗布防水の主な種類と特徴 塗布防水と一口に言っても、使用する防水材によって性質が異なります。 ここでは代表的な3種類を紹介します。 1. ウレタン防水(最も一般的) 国内で最も多く採用されている塗布防水です。 液状ウレタンを何層にも重ねて塗り、弾性のある防水膜を作ります。 特徴 ・柔軟性があり、ひび割れにも強い ・施工しやすく、補修も簡単 ・トップコートで色や仕上がりを調整可能 耐用年数:10〜13年 適用部位:陸屋根、ベランダ、屋上、バルコニー 注意点 ・乾燥時間をしっかり確保しないと不具合が出る ・厚みムラがあると防水性能に差が出る 2. FRP防水(ガラス繊維強化プラスチック) FRPとは、ガラス繊維で強化されたプラスチック素材のこと。 硬化後は非常に丈夫で、ベランダやバルコニーなど人が歩く場所に最適です。 特徴 ・高い耐摩耗性と耐衝撃性 ・短期間で硬化し、工期が早い ・仕上がりが滑らかで美しい 耐用年数:12〜15年 適用部位:戸建て住宅のベランダ、バルコニー 注意点 ・下地が動くとひび割れしやすい ・夏場は施工が早く進む反面、気泡が入りやすい 3. アクリル防水(コスパ重視タイプ) 水性アクリル樹脂を使った防水で、環境に優しく、比較的安価です。 軽微な雨漏り修繕や短期的な補修に向いています。 特徴 ・施工が簡単でコストを抑えられる ・乾燥が早く、工期が短い ・においが少なく室内にも対応可能 耐用年数:5〜8年 適用部位:ベランダ、小面積の防水補修 注意点 ・耐久性がやや低く、長期防水には不向き ・屋外では紫外線により劣化が早まることも 塗布防水の施工手順 実際の施工手順を、ウレタン防水を例に解説します。 1. 下地処理 古い防水層や汚れ、ホコリをきれいに除去します。 下地のひび割れは補修し、プライマー(下塗り材)を塗って密着性を高めます。 2. 防水層の塗布 ウレタン樹脂を1層目・2層目と塗り重ねます。 1層あたりの厚みを均一にし、乾燥時間をしっかり確保します。 3. トップコート仕上げ 紫外線や摩耗から防水層を守るため、トップコート(保護塗料)を塗布します。 グレーやブラウンなど、見た目のカラーもここで決まります。 4. 乾燥・点検 完全に硬化した後、厚み・仕上がり・排水勾配などをチェック。 施工不良がないか最終確認を行って完了です。 施工時の注意点 塗布防水は施工品質が防水性能を左右します。 特に以下の点に注意が必要です。 気温・湿度の管理 気温が低すぎると硬化が遅くなり、高すぎると気泡が発生することがあります。 乾燥時間の確保 層ごとの乾燥不足は「膨れ」や「剥がれ」の原因になります。 勾配(こうばい)の確保 雨水が溜まると防水層の劣化が早まるため、排水経路を確保することが重要です。 トップコートの定期塗り替え 防水層を守るトップコートは5〜7年ごとに再塗装することで長持ちします。 陸屋根やバルコニーに最適な理由 陸屋根やバルコニーは、雨水が溜まりやすく防水性能が最も求められる部分です。 塗布防水は継ぎ目がなく、複雑な形状にも対応できるため、これらの部位に特に向いています。 また、既存の防水層を撤去せず重ね塗りできるため、 リフォーム時にも工期短縮・コスト削減のメリットがあります。 特に、ウレタン防水は柔軟性が高く、建物の動きにも追従できるため、 ひび割れしやすい陸屋根にも適しています。 メンテナンスのポイント 防水工事は施工して終わりではなく、「定期的な点検」が長持ちの秘訣です。 ・5年ごとにトップコートを再塗装 ・排水口(ドレン)にゴミが溜まっていないか確認 ・防水層の膨れやひび割れを見つけたら早めに補修 これらを意識することで、防水性能を10年以上保つことが可能です。 まとめ 塗布防水は、陸屋根やバルコニーに最適な防水工法です。 ウレタン・FRP・アクリルなど種類によって特徴や価格、耐用年数が異なりますが、 いずれも「継ぎ目のない一体構造」で高い防水性を発揮します꒱ ྀི ꒷ 🐋 施工時は乾燥時間や厚みの管理など、丁寧な作業が欠かせません。 経験豊富な防水専門業者に依頼することで、長持ちする仕上がりが実現します。 足立区で外壁塗装や屋根塗装、防水工事を検討している方は、ぜひこの記事を参考にしてください。 深井塗装では、足立区・荒川区・葛飾区・北区・草加市など東京23区を中心に、 建物の状態に合わせた最適な防水プランをご提案しています。 埼玉県南部・千葉県エリアでも無料現地調査・お見積りを実施中です。 経験豊富な職人が、雨漏りを防ぎ、美観を守る施工を行います。 無理な営業はいたしませんので、どうぞお気軽にご相談ください꒷🌸.𖦹˙— お問い合わせはこちら 2026年01月16日 更新 詳しくはこちら塗装・工事の豆知識

お問合せ・資料請求

お問合せ・資料請求 LINEかんたん相談

LINEかんたん相談